1890-1891 Die Anfänge

Die Vorgeschichte des Vereins liegt im Dunkeln. Es gibt aus dieser Zeit keine Unterlagen mehr. Frühere Sitzungsprotokolle lassen jedoch eine wenn auch spärliche Rekonstruktion von Daten und Fakten aus der Zeit der Vereinsgründung zu. So erzählt in einer Vereinssitzung am 1.10.1952 Herr Rudolf aus seiner persönlichen Erinnerung von den Anfängen:

Der spätere 1. Vorsitzende, Herr Kuhlmann, traf 1887 einige junge Männer beim Raupensammeln und begann daraufhin selbst zu sammeln. Mit anderen Herren, die er bei seinen Ausflügen kennenlernte, gründete er am 1.8.1890 den Verein unter dem Namen Lepidopterologen-Vereinigung Orion zu Berlin. Gründungsmitglieder waren die Herren Kuhlmann, Hanschmann, Richter und Sachert. Die kleine Gruppe stellte sich zunächst die Aufgabe, die artenreiche und individuenreiche Lepidopterenfauna der Umgebung Berlins festzustellen. Die ersten Sitzungen fanden in der Wohnung Kuhlmanns statt. Das erste Sitzungslokal war die Gaststätte "Zu den drei Komponisten". Vermutlich lag es in Köpenick, denn dort, in der Pferdebucht unweit von Köpenick, traf man sich allwöchentlich zum Sammeln mit einer ganzen Reihe von Sammelfreunden.

zum nächsten Zeitabschnitt1892-1900 Das erste Jahrzehnt der Vereinsgeschichte

Einige Hinweise auf die Vereinsgeschichte in diesen Jahren finden wir in den Fachzeitschriften. So wird die "Lepidopterologen-Vereinigung Orion" ab 1892 mehrfach im Mitgliederverzeichnis des Internationalen Entomologischen Vereins (IVE) unter der Adresse von Paul Kuhlmann genannt. Auch in Kranchers Entomologischem Jahrbuch wird der Orion ab 1890 regelmäßig in den Vereinsberichten erwähnt.

Diesen Berichten entnehmen wir, daß der Verein einen erfreulichen Aufschwung nahm und in den letzten Jahren eine größere Anzahl von Mitgliedern gewann. Wir zitieren:

"Der größte Erfolg, den der Verein in letzter Zeit errungen hat, ist die Erlaubnis der königlichen Regierung zu Potsdam zum Betreten der königlichen Forstreviere Grunewald, Tegel, Koepenik und Falkenhagen auch außerhalb der Wege und Gestecke zum Sammeln von Insekten".

Um solche Erlaubnisse und Genehmigungen haben sich die Vereinsmitglieder im Laufe der langen Vereinsgeschichte immer wieder bemühen müssen, mit mehr oder weniger Erfolg. Heute nennt man soetwas "Ausnahmegenehmigung".

Unter dem wechselnden Vorsitz der Gründungsmitglieder Hanschmann und Kuhlmann wird in diesen Jahren im Verein die erste Satzung formuliert:

"Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung der Schmetterlingskunde sowie die Vermittlung eines freundschaftlichen Verkehrs der Berliner Sammler"

ist die wichtigste Aussage, die die Vereinstätigkeit in den folgenden Jahrzehnten bestimmen wird.

Vereinslokal ist das Restaurant Bandelow in der Charlottenstraße 95, Berlin W. Dort werden in wöchentlich stattfindenen Sitzungen kleine Vorträge und Vorlesungen über entomologische und botanische Themen gehalten, neu aufgefundene Schmetterlingsarten und -formen vorgelegt, Exkursionsberichte gegeben und Zuchtergebnisse besprochen. Auch werden in diesen Sitzungen alle Vereinsgeschäfte abgewickelt. Daten über Neufunde, herausragende Ergebnisse von Zuchtversuchen und Nachweise neuer Variationen und Formen sowie alle Besonderheiten, die in der märkischen Fauna festgestellt wurden, trug man in ein Journal ein. So finden wir in den Aufzeichnungen, daß Setina kuhlweini Hb., ein Flechtenbär (Lepidoptera), von Vereinsmitgliedern 1899 erstmalig für die Mark Brandenburg nachgewiesen wurde.

Im Jahre 1899 hat der Orion 25 Mitglieder. Alle vier Wochen finden Exkursionen in die Umgebund Berlins statt, organisiert und geführt von einem Partiewart.

Der Verein baut aus seinen Mitgliedsbeiträgen und gelegentlichen Spenden eine entomologische Fachbücherei auf und abonniert für die Vereinsmitglieder mehrere Fachzeitschriften. In den Vereinsräumen stehen eine sich ständig erweiternde Schmetterlingssammlung und ein Herbarium für Bestimmungszwecke zur Verfügung, die von den Vereinsfreunden intensiv genutzt werden.

Der Verein wird Mitglied des Internationalen Entomologischen Vereins zu Guben und der Societas entomologica Zürich.

zum nächsten Zeitabschnitt1901-1914 Die Zeit bis zum ersten Weltkrieg

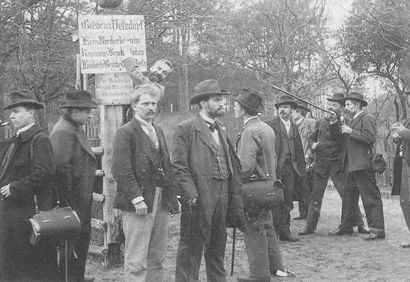

Hanschmann und Kuhlmann führen den Verein nach dem bewährten Konzept bis 1905. Dann übernimmt August Guhn den Vereinsvorsitz, den er 1908/1909 vorübergehend an Willy Neuwirth abgibt. 1908 hat der Verein bereits 60 Mitglieder. Die Mitgliederzahl steigert sich bis 1914 auf 87. Aus dem Jahre 1904 stammt das älteste Vereinsfoto in den uns erhaltenen Unterlagen.

Etwa 1906 oder 1907 ändert der Verein seinen bisherigen Namen und nennt sich jetzt "Entomologischer Verein Orion zu Berlin". Wann genau die Umbenennung erfolgt ist, läßt sich auch aus den Mitgliederverzeichnissen des IEV dieser Jahre nicht mehr feststellen. Der Grund für die Namensänderung liegt wahrscheinlich in der steigenden Anzahl von Vereinsmitgliedern mit Interessen auf dem Gebiet der Käferkunde, die sich durch einen reinen Schmetterlingsverein nicht ausreichend repräsentiert sahen. Diesen Namen führt der Verein bis zu seiner Auflösung am Ende des zweiten Weltkrieges.

Neben den durch ernsthafte Entomologie geprägten wöchentlichen Sitzungen und den regelmäßigen Sammelpartien wird die Geselligkeit im Verein nicht vernachlässigt. Sylvester- und Faschingsfeiern, Stiftungsfeste und Landpartien mit Damen, um nur einige Gelegenheiten zu nennen, finden ebenso regelmäßig statt und übertreffen in der Zahl der Teilnehmer in der Regel die der Vereinssitzungen um ein Vielfaches. Daß dabei mit steigendem Bierkonsum die Unterhaltung manchmal recht deftige Formen annahm, ist durch Eisbeinzeitungen aus dieser Zeit überliefert.

Feier im Vereinslokal 1907

Frühjahrexkursion zum Herrensee nach Strausberg, 1907

Stiftungsfest 1907

Dampferfahrt nach Hessenwinkel am Nordufer des Müggelsees

Nachtpartie nach Uetzdorf, 1908

1901 wechselt man das Vereinslokal und zieht ein paar Häuser weiter

in das Restaurant Richter, ebenfalls in der Charlottenstraße. Jedoch

schon 1904 sucht man sich ein Vereinslokal im Zentrum der Stadt, um

allen Mitgliedern aus Berlin und der Umgebung einen möglichst zentral

gelegenen Treffpunkt zu bieten. Die Sophiensäle (Haus des Handwerkervereins),

Sophienstraße 14, werden neues Vereinsdomizil. Dort, in der Gegend zwischen

Bahnhof Börse, Alexanderplatz und Jannowitzbrücke ist der Verein dann

40 Jahre lang bis zum Ende des zweiten Weltkrieges zu Hause.

Die monatlichen Vereinsexkursionen führen in die nähere und weitere Umgebung Berlins, nach Hangelsberg und Tiefensee, in den Hessenwinkel, zum Brieselang und nach Finkenkrug, in den Spreewald, nach Kloster Chorin und in die Gegend von Schönwalde, um nur einige Ziele der Partien zu nennen. Das sind Namen von Exkursionszielen, die in der heutigen Generation der Entomologen in Westberlin nur aus Erzählungen der Alten und von der Landkarte her bekannt sind. Von den Vereinspartien gibt es eine Menge Bildmaterial. Eines der Bilder, aufgenommen 1910 zeigt das Restaurant von Johann Bittner, das spätere "Schmetterlingshorst", wo vor dem ersten Weltkrieg Schmetterlinge in Glaskästen gezeigt wurden, "zur Belehrung des geschätzten Publikums".

Der Verein erweitert die Anzahl der bezogenen Fachzeitschriften und baut die Bibliothek durch den Erwerb von Neuerscheinungen entomologischer Werke weiter aus.

Restaurant von Johann Bittner, das spätere "Schmetterlingshorst", um 1910

Auf dem Wege zur Eichendorfer Mühle, Buckow, 1910

zum nächsten Zeitabschnitt

1914-1930 Der erste Weltkrieg, die Nachkriegszeit ...

Mit zunehmender Kriegsdauer werden die jüngeren Vereinsmitglieder einer nach dem anderen eingezogen. Viele sind nicht zurückgekommen. Die Alten Herren führen, so gut es geht, das Vereinsleben fort, jetzt mit Treffpunkt im Restaurant Sporthaus, Dirksenstraße 1, dem man nun fast 20 Jahre treu bleibt, bis 1933 der Wirt sein Lokal aufgibt.

Auch während des Krieges werden weiterhin Exkursionen in die Berliner Umgebung unternommen. Wir wissen wenig aus dieser Zeit. Einige Fotos zeigen das spärliche Vereinsleben.

Unmittelbar nach Kriegsende übernimmt 1919 Ewald Huhst, ein excellenter Kenner der märkischen Schmetterlingsfauna, Spezialist für die Gattung Argynnis, den Vereinsvorsitz, den er bis 1925 ausübt. Jetzt werden auch die vor dem Kriege so beliebten Insektenbörsen wieder veranstaltet.

Trotz der Wirren der Nachkriegszeit und der folgenden wirtschaftlichen Rezession nimmt der Verein einen erneuten Aufschwung. Die Mitgliederzahl, die bei Kriegsende auf weniger als 50 zurückgegangen war, steigerte sich in den 20er Jahren auf über 100.

Mitte des Jahres 1925 erscheint erstmalig eine eigene Publikation des Vereins. Herausgegeben von dem Druckereibesitzer Gustav Schauer, der auch gleichzeitig als Schriftleiter fungiert, soll das "Orion, Nachrichten und Tauschblatt" zunächst im Handabzug, ab 1926 im Druck den Berliner Entomologen eine Plattform zum fachlichen Erfahrungsaustausch bieten. Der Inhalt des Blattes bestand aus entomologischen Kurzberichten und Notizen, Vereinsnachrichten, Inseraten der Vereinsmitglieder, Veranstaltungshinweisen und diente zur Veröffentlichung des Veranstaltungsprogramms des Vereins. Im ersten Jahrgang 1926 erscheinen 11 Ausgaben, im zweiten Jahrgang 1927 werden 12 Ausgaben herausgegeben. Der dritte Jahrgang besteht nur noch aus 5 Ausgaben, im Mai 1928 wird der Druck aufgrund von Differenzen im Vereinsvorstand eingestellt.

Ein bereits vor dem Kriege immer wieder diskutiertes Projekt wird 1926 nach den wirtschaftlich schwierigen Nachkriegsjahren erneut aufgegriffen. Man will ein Büchlein über die Arbeit des Orion und das von den Vereinsmitgliedern zusammengetragene faunistische Material über die Mark veröffentlichen. Ob das Büchlein tatsächlich erschienen ist, wissen wir nicht. In der Fachliteratur sind keine Hinweise auf die Veröffentlichung zu finden. Wahrscheinlich ist es bei dem Plan geblieben.

Unter der Führung von August Guhn, seit 1926 wieder 1. Vorsitzender, werden die Sammlungen und die Bibliothek des Vereins weiter ausgebaut. Durch eine großzügige Stiftung des Entomologen und Schriftstellers Bodo von Bodemeyer entsteht der Grundstock für eine Coleopteren-Sammlung, die als Bestimmungssammlung mitteleuropäischer Käfer die vorhandenen Sammlungen ergänzt.

Neben den vereinsinternen Tauschabenden, den gewohnten Buch- und Zeitschriftenbesprechungen und dem entomologischen Erfahrungsaustausch bemüht man sich, zu den Vereinsabenden Vorträge auf wissenschaftlicher Basis zu bieten. so werden immer wieder Gäste aus befreundeten entomologischen Vereinen als Referenten verpflichtet; Prof. Hering, der Kleinschmetterlingsexperte, hat im Orion oft vorgetragen, um nur ein Beispiel zu nennen.

zum nächsten Zeitabschnitt1931-1945 Die 30er Jahre und der zweite Weltkrieg

Diese Zeitspanne wird eingeleitet durch einen häufigen Wechsel der Vereinslokale. Man zieht kreuz und quer durch das Stadtzentrum, 1933 zu "Janz" in die Wallnertheaterstraße, 1934 in Haverlands Festsäle, Neue Friedrichstraße /Rochstraße, 1935 zum Engelhardt-Bräu an der Jannowitzbrücke. 1936 kehrt man wieder für einige Jahre in die Sophiensäle an der Sophienstraße zurück.

Zentrale Leitfigur und auch organisatorischer Mittelpunkt des Vereins ist in den 30er Jahren August Guhn. Wenn man heute die Manuskripte seiner Vorträge nachliest, ist man immer wieder beeindruckt von der entomologischen und botanischen Vielseitigkeit dieses Mannes. Der Faunistik der Mark Brandenburg galt dabei sein besonderes Interesse. Seine humorvollen Vorträge hatten immer eine große Zahl von Zuhörern.

1934 tritt Guhn zurück und Otto Boese übernimmt den Vereinsvorsitz. Er führt den Verein bis zur Auflösung gegen Ende des zweiten Weltkrieges. Langsam dringt das Gedankengut und der Stil der "Neuen Zeit" auch in das Vereinsleben des Orion vor. Man trifft sich jetzt an den Vereinsabenden mit "Sammelkameraden", erfüllt zum Jahresende seine Vereinspflichten und erhält statt der Vereinsprogramme seine "Arbeitspläne". Das Vereinsprogramm wird gleichgeschaltet. Wenn sich der Verein trotzdem seinen Charakter als Treffpunkt der Amateurentomologen, die in dieser Gemeinschaft freundschaftlich verbunden ihren Interessen nachgehen, erhält, ist das wohl wieder den Alten Herren zu verdanken.

Sie sind es, die auch mit Ausbruch des zweiten Weltkrieges wieder die Gestaltung des Vereinslebens übernehmen, wie sie es 25 Jahre früher schon einmal praktiziert haben. Zwar hat der Verein immer noch über 100 Mitglieder, doch wird einer nach dem anderen eingezogen. Um den Urlaubern Gelegenheit zur Teilnahme an den Vereinssitzungen zu geben, geht man im Laufe des Jahres 1940 dazu über, sich am Sonntag Vormittag zu treffen.

1941 werden die Sophiensäle beschlagnahmt. Man muss sich erneut auf die Suche nach einem Vereinslokal machen. Einige Zeit tagt man im "Clubhaus Rosenthaler Garten" in der Rosenthaler Straße am Bahnhof Börse. 1943 verlegt man die Vereinssitzungen in die "Schlesische Heimat" an der Waisenbrücke in der Nähe des Bahnhofs Klosterstraße.

Man versucht zwar noch immer, regelmäßige Exkursionen durchzuführen und auch zu den Vereinssitzungen zu kommen; durch die ständigen Luftangriffe und die zunehmende Zerstörung der Stadt wird jedoch das Vereinsleben erheblich beeinträchtigt. In der "Schlesischen Heimat" werden auch die letzten Tauschbörsen veranstaltet.

Aus den letzten beiden Kriegsjahren fehlen uns alle Unterlagen. Ein alter Sammler erinnert sich nach dem Kriege, daß bei einem Bombenangriff im Jahre 1944 die gesamte Bücherei und die Bestimmungssammlungen des Vereins im Berliner Stadthaus, wo sie im Keller eingelagert waren, vernichtet wurden.

zum nächsten Zeitabschnitt1945-1960 Neugründung und erste Nachkriegszeit

Nach dem völligen Chaos der letzten Kriegswochen und der Not im zerstörten Berlin beginnen sich bereits im Laufe des Jahres 1945 ehemalige Orioniden um Kurt Waschke zu sammeln, der zunächst provisorisch die Geschäftsführung des früheren Vereins übernimmt. Er bemüht sich um die Zulassung des Vereins bei der Alliierten Kommandantur. 1946 stellt er zusammen mit August Guhn, Adolf Kricheldorff, Hermann Rangnow, Franz Steinicke und Rudolf Weinert einen Lizenzantrag auf Zulassung der "Entomologischen Gesellschaft Orion" in Berlin; eine mühsame Angelegenheit, denn alle Papiere mussten viersprachig eingereicht werden.

Dem Antrag wurde die Satzung des künftigen Vereins beigefügt. Sie

baut auf der Vorkriegssatzung auf.

Wir zitieren die wichtigsten Inhalte, festgelegt in § 2:

"Zweck und Ziel des Vereins ist die Pflege und Förderung

der Insektenkunde, der Schädlingskunde und -bekämpfung und die Vermittlung

eines freundschaftlichen Verkehrs der Sammler untereinander.

Dies soll erreicht werden durch wissenschaftliche Vorträge und Vorlesungen,

durch die Beschaffung von Fachzeitschriften und -büchern, die Anlegung

und Unterhaltung von wissenschaftlichen Vereinssammlungen und einer

Vereinsbibliothek und die Veranstaltung von gemeinsamen Sammelexkursionen".

Mit dieser Satzung knüpft man an die traditionellen Vereinsziele an und begründet die Richtlinien für die künftige Vereinsarbeit. Diese Richtlinien gelten im Prinzip auch heute noch, wenn sich auch Zweck und Ziele des Vereins unter den derzeit im Vordergrund stehenden Anforderungen des Natur- und Umweltschutzes anders darstellen.

Warum man den alten Vereinsnamen nicht beibehalten hat und den "Entomologischen Verein" in eine "Entomologische Gesellschaft" umgewandelte, wird wohl für immer ein Rätsel bleiben. Wir wollen hoffen, es geschah nicht nur, um von den anderen Vereinigungen vollwertig anerkannt zu werden.

Die Vereinsarbeit beginnt wieder, wie in den 20er Jahren, mit einer eigenen Publikation. Anfang Juli 1946 gibt Waschke das "Informationsblatt Nr. 1" heraus. Es enthält eine Bestandsaufnahme der Reste der Bücherei und der Vereinssammlungen, verschiedene Vereinsnachrichten und den Appell an das verstreute Häuflein der ehemaligen Orioniden "Meldet Euch!". Im April 1947 wird eine vorläufige Mitgliederliste vorgelegt. Sie umfasst bereits wieder 42 Namen. Im gleichen Monat erscheint das "Informationsblatt Nr. 2". Im Juni 1947 gibt es dazu nochmals einen Nachtrag. Der Inhalt der Blätter besteht aus Ergänzungen der Mitgliederliste, Mitteilungen über Material- und Bücherspenden, Adressen für Kauf- und Tauschverbindungen und aus allgemeinen entomologischen Informationen. Weitere Informationsblätter sind uns nicht bekannt. Wahrscheinlich ist die Schrift wieder eingestellt worden. Waschke konnte ja nicht alles machen, und Autoren für interessante Beiträge waren schon früher schwer zu motivieren.

Die Neugründung des "Orion" wird immer komplizierter. Ein Versuch am 17.5.1947 bleibt erfolglos, da die notwendige und auch schon seit längerer Zeit beantragte Lizenz der Alliierten immer noch nicht vorliegt.

1949 war es dann soweit. In diesem Jahr wurde die Lizenz erteilt, so dass man in der Jahreshauptversammlung am 21.12.1949 zur Tat schreiten konnte. 32 Vereinsfreunde nahmen an der Gründungsveranstaltung teil und stimmten über den künftigen Namen des Vereins ab. Zur Auswahl standen "Entomologische Tischrunde West-Berlin" und Entomologische Gesellschaft Orion". Mit 23 Ja und 5 Nein-Stimmen wird der "Orion" als "Entomologische Gesellschaft Orion" nun endlich wiedergeboren.

Erster Vorsitzender wird Gustav Wethlo, sein Stellvertreter Kurt Waschke, ein Gespann, das in den nächsten Jahren den Verein konsequent aus den Nachkriegsjahren herausführen und weiterentwickeln wird.

Neues Vereinslokal ist das Restaurant Jurock am Nordufer, Ecke Torfstraße, im Wedding. Der Verein nimmt wieder eine rege Vortrags- und Exkursionstätigkeit auf. Zu den Vereinssitzungen treffen sich die Mitglieder aus beiden Teilen der Stadt und aus der Umgebung Berlins zunächst ohne Behinderungen, sieht man mal von dem Währungsproblem ab. Auch die Vereinspartien in die Umgebung Berlins erfordern nur das Vorzeigen des Ausweises, wenn man das Stadtgebiet verlassen will.

Ab 1950 wird die Vereinstätigkeit zunehmend von der politischen Entwicklung in unserem Land beeinflusst. 1951 nehmen Waschke, Steinig und Skoraszewsky noch an einer Exkursion in den Ostharz teil. Die Ergebnisse der Beobachtungen haben wir in den Vereinsakten, eine Wiederholung solcher Exkursionen hat es nicht mehr gegeben.

Der Verein hat inzwischen wieder 50 Mitglieder aus beiden Teilen der Stadt und aus der Umgebung Berlins. Das Vortragsprogramm in den Vereinssitzungen dehnt sich schrittweise auf Insektengruppen aus, die bisher neben den Themen aus dem Gebiet der Schmetterlinge und Käfer etwas vernachlässigt wurden. Unter größten Schwierigkeiten wird ein Bücherschrank beschafft, man beginnt wieder mit der Einrichtung einer Bücherei im Vereinslokal. Die Buchbestände, die bisher von den Vereinsmitgliedern zu Hause aufbewahrt wurden, sind nun leichter zugänglich. Als Neuerscheinungen werden A. Bergmann: Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands und Forster/Wohlfahrt: Die Schmetterlinge Mitteleuropas erworben.

Am Rande sei hier eine Notiz aus einem Vereinsprotokoll des Jahres 1952 erwähnt, die über das Schicksal des vor dem Kriege sehr angesehenen "Berliner Entomologenvereins" Auskunft gibt. Der Verein, dem so bedeutende Lokalfaunisten wie Gustav Adolf Closs, der Mitautor des "Closs /Hannemann (1917 /1919)" und Ulrich von Chappuis, Herausgeber des "Verzeichnisses der Großschmetterlinge der Prov. Brandenburg, 1942", angehörten, hat sich nach Kriegsende aufgelöst. Den Nachlass des Vereins hat der "Orion" übernommen. Im Archiv haben wir noch einige Tagebücher und Sitzungsberichte.

Bedingt durch die politischen Verhältnisse und die zunehmende Einschränkung der Exkursionsmöglichkeiten gewinnt die Lokalfaunistik für das Gebiet West Berlin steigende Bedeutung. In diesen Jahren werden die Grundlagen für unsere heutigen Aussagen über die Entwicklung der Fauna West-Berlins geschaffen.

1950 stellt Max Marquardt sein "Verzeichnis der Großschmetterlinge des Grunewalds" vor. 1951 erfolgt eine Ergänzung für die Kleinschmetterlinge. Angesehene Lokalfaunisten wie Erich Haeger und Dr. Karl Cleve stehen oft auf der Referentenliste des Vereins. Auch Prof. Korge, in den Protokollen erstmals erwähnt als "Student mit dem Fahrrad in Südfrankreich", beginnt, seine Kenntnisse als Coleopterologe in den Verein einzubringen.

Himmelfahrtspartie nach Spandau, 1953

Ab 1952 dürfen die West-Berliner nur noch mit Sondererlaubnis die Umgebung

Berlins aufsuchen. Selbst Kurt Waschke bekommt trotz der Befürwortung

durch Wissenschaftler der Humboldt-Universität keine Genehmigung mehr,

in die Beobachtungsgebiete rund um die Stadt zu reisen. Ziel der Vereinsexkursionen

werden gezwungenermaßen jetzt die Außenbezirke der Stadt. Grunewald,

Spandauer-, Tegeler-, Düppeler Forst, Gatow, Lübars u.s.w. rücken

nun in das Interesse der Sammler, sind künftig das Interessengebiet,

in dem sich die Orioniden herumtreiben.

Damit eng verbunden steht 1954 wieder das Thema: "Sammelgenehmigung in den Berliner Forsten" auf der Tagesordnung des Vereins. Nach langwierigen Verhandlungen des Vereinsvorstandes mit der Genehmigungsbehörde werden einige Genehmigungen an namentlich genannte Vereinsmitglieder ausgegeben.

Man ist inzwischen auch wieder mal auf der Suche nach einem neuen Vereinslokal. Der "Rammlerhof" in der Rammlerstraße und das Restaurant "Zum Treffpunkt" in der Gerichtstraße im Bezirk Wedding sind Übergangsstationen zu einem für die Nordberliner fast "außerhalb" gelegenen Domizil in Schöneberg. An der Ecke Ebersstraße/Gustav-Freytag-Straße, mitten im Schöneberger Kietz, lässt sich der Verein für einige Jahre nieder.

zum nächsten Zeitabschnitt1961-1988 Entomologie in einer Großstadt ohne Umland

Gustav Wethlo, weiterhin assistiert von Kurt Waschke führt den Verein in die 60er Jahre.

Als 1961 die Stadt endgültig getrennt und die Mauer um West-Berlin gezogen wird, versuchen die Westberliner Entomologen durch Briefkontakte die Verbindung zu den Vereinsfreunden jenseits der Grenze aufrechtzuerhalten. Doch schon bald wird die Verbindung immer lockerer, nach einigen Jahren bricht sie ganz ab.

Jetzt tritt eine Reihe von jungen Leuten an die Seite der Alten Herren. Die Brüder Woelky, Gienskey, Karbaum, um nur einige Namen zu nennen, beteiligen sich erfolgreich an der Arbeit des Vereinsvorstandes. In der Jahreshauptversammlung am 10.1.1963 tritt Wethlo aus Altersgründen zurück. Kurt Waschke übernimmt den Vereinsvorsitz, 2. Vorsitzender wird Michael Woelky.

Exkursion in den Spandauer Forst, 1962

1965 muss man erneut das Vereinslokal wechseln. Das "Sportcasino" am Dominikussportplatz in Schöneberg wird neuer Treffpunkt der Orionmitglieder. In einem kleinen Nebenraum der Gaststätte besteht die Möglichkeit, die Vereinsbibliothek unterzubringen. Außerdem ist noch Platz für einen Sammlungsschrank.

Das ist ein überzeugender Anlass, erneut mit dem Aufbau einer Bestimmungssammlung der märkischen Großschmetterlinge zu beginnen. Man ernennt einen Sammlungsverwalter und schon nach kurzer Zeit sind die ersten Kästen mit gespendetem Doublettenmaterial ausgesteckt. Im Laufe der 70er Jahre wächst der Bestand auf rund 600 Tag- und Nachtfalterarten an.

Prof. Korge beginnt 1969 mit dem Aufbau einer vereinseigenen Bestimmungssammlung mitteleuropäischer Käfer. Sie erhält ihren vorläufigen Standort im biologischen Institut der Pädagogischen Hochschule in Lankwitz. Die Sammlung steht nicht nur den Vereinsmitgliedern zur Verfügung sondern kann von allen interessierten Entomologen benutzt werden. Der Spendenfreudigkeit einer großen Anzahl von Käfersammlern und den ständigen Bemühungen Korges zur Erweiterung der Sammlung ist es zu verdanken, dass die Sammlung in den nächsten 10 Jahren einen Bestand von rund 4500 Arten erreicht. Hier soll die Stiftung der Sammlung Steinhausen besonders erwähnt werden, die zu einer wesentlichen Bereicherung der Orionsammlung beigetragen hat. Sie ist damit neben der Privatsammlung von Professor Korge mit Abstand die umfangreichste Coleopterensammlung in West-Berlin.

Nach zehnjähriger Tätigkeit tritt Kurt Waschke am 10. 1. 1973 als Vereinsvorsitzender zurück. Er meinte, die jungen Leute müssten nun auch mal ran. Michael Woelky wird 1. Vorsitzender. Waschke unterstützt ihn zwar noch ein Jahr, verschwindet aber dann ganz aus dem Vereinsleben. Herbert Jacobs tritt als 2. Vorsitzender an seine Stelle.

Das Vortragsprogramm in den Vereinssitzungen wird von Jahr zu Jahr vielseitiger und anspruchsvoller. Gastvorträge von Mitgliedern der Deutschen Entomologischen Gesellschaft und von Entomologen aus der DDR beleben häufig die Vereinsabende. Reiseberichte über Fauna und Flora der Mittelmeerländer und Vorträge über Erlebnisse in fremden Erdteilen wechseln sich mit Referaten über die Systematik der Käfer und Schmetterlinge über weitere Insektengruppen und über lokalfaunistische Beobachtungen ab. Durch die Anschaffung von Stereomikroskopen gibt der Verein seinen Mitgliedern die Möglichkeit zu wissenschaftlichen Untersuchungen.

In dieser Zeit entwickelt sich auch der Brauch, einmal im Jahr, meist zu Pfingsten, eine Vereinsexkursion ins Bundesgebiet zu veranstalten. Man reist 1968 ins Fichtelgebirge, danach viele Jahre in die Fränkische Schweiz und später ins Naabtal. Oft war es schwierig, in den kleinen Orten genügend Quartiere zu bekommen. Kind und Kegel nahmen an den Reisen teil.

Pfingsten 1980 Eichenbirkig, Fränkische Schweiz

Wanderung durch den Düppeler Forst, 1985

zum nächsten Zeitabschnitt

1989 - 2020 Der Verein im Wechsel des Jahrtausend

Niemand ahnt zu Beginn des Jahres 1989, dass am 9. November das politische System der DDR zusammenbrechen und die Mauer um West-Berlin fallen wird. Von heute auf morgen ist nun wieder alles möglich, was seit 1961 gänzlich unterbunden war. ORION-Mitglieder besuchen die Entomologen, die sich im Ostteil der Stadt in der "Fachgruppe Entomologie im Kulturbund Lichtenberg der DDR" vereinigt haben. In diesem Kreise trifft man sich zweimal monatlich u.a. mit professionellen Entomologen des (gleichfalls im Ostteil liegenden) Naturkundemuseums. Manfred Gerstberger, Ehrenmitglied des ORION, hat die Verbindung zu den Ost-Entomologen schon während der politischen Teilung aufgenommen. Als Spezialist für Kleinschmetterlinge pflegt er Verbindungen zu den Ost-Berlinern und Brandenburgern ebenso wie zu bundesdeutschen und ausländischen Entomologen. Darüber hinaus ist es sein Bestreben, die Arbeit der Berlin-Brandenburger Lepidopterologen des 19. und 20. Jahrhunderts nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, ihre Forschungsergebnisse in Kontinuität mit der gegenwärtigen und zukünftigen Schmetterlingsforschung anzumahnen. Damit "der Faden nicht reißt", wertvolle Erkenntnisse nicht unwiederbringlich verloren gehen.

Es gehört zur Vollständigkeit einer Chronik, dass die Namen derer, die die Routinearbeit des 2. Vorsitzenden Jahr für Jahr leisten, in Erinnerung bleiben - bei Lutz Stiesy, der 1995 verstarb, aber auch bei dessen Vorgänger, Herbert Jacobs und bei Stiesys Nachfolger, Dr. Matthias Hartung, der die Libellensammlung betreut.

Michael Woelky, erster Vorsitzender des ORION, der den Verein durch das Jahrzehnte lange Hin-und-Her der Umzüge in andere Sitzungsräume unerschütterlich geleitet hat, erfasst auch jetzt die Gunst der Stunde und nimmt Kontakte zur Ost-Berliner Fachgruppe auf. Er hat zwei erklärte Ziele, die er schon zu Zeiten der Teilung immer wieder äußert:

- Die Käfersammlung des ORION, von Horst Korge im Biologischen Institut der Technischen Universität in der Franklinstraße betreut, muß in einem neu zu findenden Sitzungsort des Vereins untergebracht werden.

- Und: Die coleopterologischen Bestimmungsabende, die getrennt von den ORION-Vereinsabenden unter der Leitung von Korge in der TU stattfinden, müssen Teil der ORION-Abende werden.

Wo aber ist der geeignete Ort?

Zunächst aber muß - wieder einmal - ein Umzug bewerkstelligt werden. Der Sitzungsraum im Buchhandelszentrum in der Lützowstraße steht uns im Sommer 1995 plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Dankenswerter Weise nimmt der Stapp-Verlag, der im selben Hause ein Auslieferungslager hat, uns "Flüchtlinge" auf. Und als ein Jahr später auch der Stapp-Verlag hier von heute auf morgen ausziehen muß, ist wieder guter Rat teuer.

Und wieder hat Gerstberger die Lösung. Am 27.8.1996 zieht der Verein (Hals über Kopf, muß man sagen) mit Schränken, Kisten und Kästen aus der Schöneberger Lützowstraße in die Charlottenburger Schloßstraße. Hier hat der "Fördererkreis der Naturwissenschaftlichen Museen Berlins" (kurz: FNMB) seinen Platz, eine Institution aus den Zeiten der Teilung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, in West-Berlin ein Naturkundemuseum zu etablieren - das Museum im Osten war ja für Westler nur unter schikanösen Prozeduren zugänglich.

Der ORION, seit 1981 schon Mitglied des Fördererkreises, findet hier einen Tagungsraum, wo man sich jeden 2. und 4. Dienstag im Monat trifft. Es besteht Gelegenheit zum Mikroskopieren, ein Diaprojektor und ein Videogerät mit TV-Anschluß sind ebenfalls einsetzbar. Die Bibliothek kann untergebracht werden, die Schmetterlingssammlung und die Libellen - wenn auch sehr beengt. Für die Käfersammlung ist wiederum kein Platz da. Sie bleibt in der TU, wo sie als Bestimmungssammlung unter Prof. Korges Aufsicht auch Studenten zur Verfügung steht.

Prof. Horst Korge ist hier zu nennen. Ihm, der die ORION-Käfersammlung einst aufgebaut hat, ist es zu verdanken, dass Vereinsmitglieder ausgezeichnete Arbeitsbedingungen für ihre Determinationsarbeit im Biologischen Institut der TU vorfinden, und zwar absolut verläßlich mit Horst Korge an jedem 1. Dienstag des Monats. Auch die Berliner Naturschützer ehren Horst Korge. Für seine Verdienste um die Coleopterologie und seine faunistische Arbeit in Berlin-Brandenburg wird ihm von der Stiftung Naturschutz in einem feierlichen Akt 2001 der Victor-Wendland-Ehrenring verliehen.

Der neue Sitzungsort gegenüber dem Charlottenburger Schloß erweist sich als ein Segen für den Verein.

Referate von professionellen Biologen, u.a. Custodes des Naturkundemuseums, wechseln mit Reiseberichten und Präparierdemonstrationen.

Jeweils am 1. Mai nehmen ORION-Mitglieder an der von der Fachgruppe durchgeführten Tagesexkursionen in die Umgebung Berlins teil. Unabhängig davon hält der Verein an den traditionellen Pfingstexkursionen fest, die seit der Wende jetzt auch in "unser" Faunengebiet, ins benachbarte Brandenburg, aber auch in den Kyffhäuser, an die Mosel und wieder einmal in die Fränkische Schweiz gehen.

Seit 2002 beteiligt sich der Verein mit einem Informationsstand bei der "Langen Nacht der Museen" im Naturkundemuseum.

Die ständigen Kontakte des ORION-Vorstandes - einerseits mit dem Vorstand der Fachgruppe, zum anderen mit der Verwaltung des Museums - führen im September 2000 schließlich dazu, dass sich der ORION jeden 2. Dienstag im Monat mit den Entomologen der Fachgruppe im Hörsaal 201 des Museums zu einem Vortragsabend einfindet.

Der 4. Dienstag im Monat findet weiterhin in Charlottenburg in dem "Naturwissenschaftlichen Sammlungen" statt, die mittlerweile mit anderen Museen in der Dachorganisation "Stiftung Stadtmuseum" integriert sind.

Die Stellmöglichkeiten dort für Bibliothek und Schmetterlingssammlung sind nach wie vor sehr beengt. Viel Platz dagegen bietet das Museum in der Invalidenstraße.

Doch wie soll ein kleiner Verein mit gerade mal 36 Mitgliedern, der nicht einmal das "e.V." des im Register eingetragenen Vereins vorweisen kann, die bürokratischen Schranken eines weltweit bekannten Naturkundemuseums passieren?

Hier helfen die Kontakte des FNMB zum Museum für Naturkunde.

Im Januar 2004 ist es soweit: Schmetterlings-, Libellen- und Käfersammlung ziehen aus der Schloßstraße und aus der TU in die Invalidenstraße in einen Raum neben dem Humboldt-Exploratorium. Das Humboldt-Exploratorium, ein großer Saal, unterteilt in Experimentiersaal und Seminarraum, bietet Platz für Bestimmungsarbeiten an Stereolupen, für Bild- und Filmprojektionen aller Art und für den "Runden Tisch" für die Sitzungen. Sammlungen und Bibliothek sind aus dem Nebenraum erreichbar. An den beiden Sitzungsdienstagen wird hier schon nachmittags Bestimmungsarbeit geleistet, jugendliche entomologisch interessierte Gäste werden beraten. Außerdem stehen für besondere spezielle Bestimmungsarbeit - nach vorheriger Absprache - die wissenschaftlichen Sammlungen des Museums zur Verfügung. Am 2. Dienstag im Monat findet die Sitzung weiterhin zusammen mit den Entomologen und Gästen statt.

So hat der ORION, 1890 als entomologische Gesellschaft gegründet, im Jahre 2004, nach wechselvoller Geschichte endlich seinen würdigen Platz in Berlin gefunden.

Am 09.02.2003 startet der Webauftritt unseres Vereins unter dem noch heute aktuellen Domainnamen.

2012 wird in der Jahreshauptversammlung einstimmig beschlossen, den

Verein in eine Körperschaft des privaten Rechts (eingetragener Verein)

umzuwandeln.

Am 04.07.2012 erfolgt die Eintragung in das Vereinsregister.

Der "neue" Verein startet mit 51 Mitglieder und wächst.

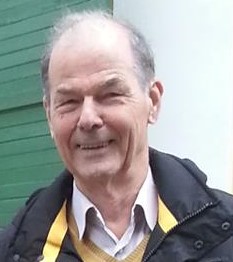

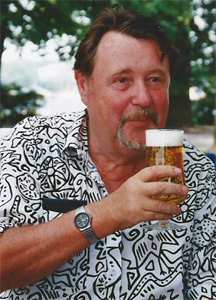

Michael Woelky * 25.10.1938 † 24.10.2022

2015

Michael Woelky zum Gedenken von Oliver Schmitz

In seinen letzten Lebensjahren konnte Michael Woelky aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an den regelmäßigen Vereinsabenden und Vortragsveranstaltungen teilnehmen. Dennoch sahen ihn auch in dieser Zeit wohl noch viele unserer langjährigen Vereinsmitglieder zumindest in ihren Gedanken, wie er immer noch dort vorne links in der ersten Reihe des Hörsaales 8 im Naturkundemuseums sitzt und den Ausführungen des Referenten bzw. der Referentin aufmerksam lauscht, um sich nach Vortragsende mit einem passenden Wortbeitrag an der Diskussion zu beteiligen. Dieses Bild werden wir auch in Zukunft nur noch in Gedanken aufrufen können, denn Michael, von seinen Freunden auch Mike [`maik`] gerufen, ging am 24.10.22, am Tag der Vollendung seines 84. Lebensjahres, für immer von uns.

Lesen Sie hier weiter...

Lesen Sie auch die Laudatio zum 75. Geburtstag von

Jörg Heimann & Wolfram Mey (2013)

- Entomologische Nachrichten und Berichte: 57, 2013/4

Manfred Schneider * 16.12.1943 † 20.07.2021

Manfred Schneider zum Gedenken von Jens Esser

In den Kreisen der Berliner Entomologen und insbesondere der Koleopterologen war Manfred Schneider wohl jedem als sehr erfolgreicher Käfersammler und akribischer Präparator derselben bekannt. Gekannt im eigentlichen Sinne hat ihn aber wohl kaum jemand näher.

aus einem Artikel in den Märkischen Ent.Nachr. 1.Mai 2022, Band 24, Heft 1 S. 144-146

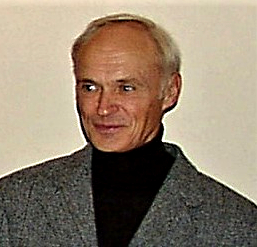

Jürgen Gienskey * 04.12.1940 † 23.04.2020

2012

Jürgen Gienskey zum Gedenken

von Jens Esser

Diese Zeilen hätte ihr Verfasser lieber anlässlich des 80. Geburtstages von Jürgen Gienskey in diesem Jahr verfasst, nun habe ich die traurige Pflicht es aufgrund seines Ablebens tun zu dürfen. Um Jürgen zu charakterisieren, würde eigentlich das Foto (Abb. 1) reichen: ein stets freundlicher und aufgeschlossener Mensch. ...

aus einem Artikel in den Märkischen Ent.Nachr. 1. Oktober 2020, Band 22, Heft 1+2 S. 273-274

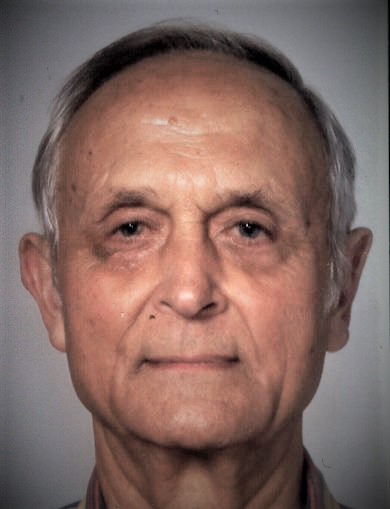

Prof. Horst Korge * 15.07.1930 † 09.09.2014

2008

Prof. Horst Korge zum Gedenken

von Jens Esser

Am 9. September 2014 verstarb Horst Korge, einer der aktivsten Entomologen Berlins. Ich möchte an dieser Stelle an ihn erinnern und seiner gedenken. Das geschieht wohl am besten, indem ich ihn selbst zu Wort kommen lasse.

Die folgenden Zeilen entstammen dem Skript eines Vortrags über sein Leben, den Horst Korge 2010 vor Mitgliedern der Entomologischen Gesellschaft Orion gehalten hat. Das Skript übergab er dem damaligen Vorsitzenden für genau die Verwendung, die es hiermit bekommt. Ich habe mir erlaubt, einige Ausführungen zur Schullaufbahn, dem Überleben im Nachkriegsberlin u. ä. auszulassen. An dieser Stelle soll der Fokus auf der langen und erfolgreichen Schaffenszeit von Horst Korge als Entomologe liegen. ...

aus einem Artikel in den Märkischen Ent.Nachr. 1.Mai 2015,Band 17, Heft 1

Lutz Stiesy * 23.07.1936 † 21.11.1995

Plötzlich und unerwartet verstarb am 21. November 1995 im Alter von erst

59 Jahren der bekannte Berliner Lokalfaunist Lutz Stiesy. Berlins Entomologen

verloren mit ihm einen aktiven Schmetterlingsforscher und eines ihrer aktivsten

Verbandsmitglieder.

1936 in Schmalkalden in Thüringen geboren, kam er 1954

nach dem Abitur nach West-Berlin, da ihm in der DDR ein Studium verwehrt wurde.

An der TU studierte er zum Bau- Ingenieur und trat 1963 seine Stellung bei den

Berliner Entwässerungswerken an, die er bis zum Ende seiner Berufstätigkeit

bekleidete. 1991 erzwangen die gesundheitlichen Folgen eines Herzinfarktes den

Vorruhestand.

Lutz Stiesys lebenslanges Interesse an der Natur entstand

in der Schule und wurde durch einer seiner Lehrer geweckt und gefördert. Gern

erzählte er von botanischen Exkursionen durch Thüringens herrliche Landschaften.

Zu seinen Lieblingen, den Schmetterlingen, kam Stiesy in Berlin sowie auf

Urlaubsreisen in den Naturlandschaften Süddeutschlands und Österreichs. Auch

dabei stand vor fast 25 Jahren wieder ein Pädagoge Pate: Der Klassenlehrer einer

seiner Töchter vermittelte die Kontakte zu den Entomologen – wie die Insektenkundler

heißen – der Stadt Berlins bekannte Schmetter- lingsforscher Stöckel und Cleve

gaben Anleitung und Hilfe für erste eigene faunistische Untersuchungen. Stiesy

sammelte aktuelle Beobachtungen und wurde bald zum Schmetterlingsexperten für

den Westberliner Süden, insbesondere für Marienfelde und Lankwitz. Begeistert

widmete er sich 1983 bis 1987 der Arbeiten für die zweiteilige Schmetterlingsfauna

des damaligen West-Berlins. Hier wurde auch sein Talent als Zeichner sichtbar.

Viele erläuternde Abbildungen stammen von Lutz Stiesy. Sein letzter Beitrag

zur Erforschung der Berliner Schmetterlingsfauna waren seine Beobachtungen auf

dem ehemaligen Flugplatz Johannisthal in Treptow.

Lutz Stiesys jäher Tod reißt eine große Lücke in die kleine Zahl kompetenter Berliner Verbandsentomologen. Im traditionsreichen Berliner Entomologischen Verein „ORION“ bekleidete er die Ämter des 2. Vorsitzenden sowie des Bibliothekars. Mit der Betreuung der Vereinschronik zum 100jährigen Bestehen des „ORION“ leistete Lutz Stiesy auch einen Beitrag zur Berliner Kulturgeschichte. In den letzten Jahren hielt Stiesy engen Kontakt zu den Potsdamer Entomologen – sein persönlicher Einsatz für eine intensivere Zusammenarbeit zwischen den entomologischen Vereinen und Arbeitsgruppen in Brandenburg und Berlin.

Manfred Gerstberger

Erich Haeger * 17.09.1893 † 27.03.1993

Erich Haeger

Der erste Weltkrieg war vorüber, als eirıes Tages in unserem Stettiner Entomologenkreis ein unbekannter ostpommerscher Landlehrer, Erich HAEGER, auftauchte und ein paar selbstgefangene Schmetterlinge zur Bestimmung vorlegte. Erstaunliche Arten waren darunter, wie sie vorher und später in jenen Gegenden kaum wieder gesehen wurden: Synvaleria oleagina SCHIFF., Ochrostigma melagoııa BKH. u. a. HAEGER, der den ganzen Krieg mitgemacht hatte und mit dem Goldenen Verwundeten-Abzeichen, aber krank an Seele und Leib zurückgekehrt war, hatte von einem verständigen Arzt den guten Rat bekommen, zur Beruhigung seiner Nerven so etwas zu tun wie Schmetterlinge sammeln. Aber das bloße Sammeln befriedigte ihn nicht. Als er nun in Stettin dazu angeregt wurde, sein pommersches Heimatland faunistisch zu erkunden, stürzte er sich mit Feuereifer auf diese neue Aufgabe. Ein Motorrad, ja später ein Wagen wurden angeschafft, und damit bereiste und besammelte HAEGER weite Teile des entomologisch so wenig bekannten Ostpommerns, in erster Linie aber die Mössen und Wälder seiner engeren Heimat um Alt-Valm im Kreise Neustettin. Hier war er als echter Bauernsohn zuhause.

Dabei hielt er aber die Verbindung mit Stettin immer aufrecht, stets bereit, Neues zu lernen und durchzuführen, und in allem, was er unternahm und berichtete, offen, rnitteilsam und zuverlässig. Gegenseitige Besuche und persönliche Aussprachen folgten, bald waren wir gute Freunde. HAEGER aber wuchs allmählich zum besten Kenner ostpommerscher Falter und zu einem unentbehrlichen Mitarbeiter an der geplanten "Pommernfauna" heran, die ohne ihn für den Osten hätte unvollständig bleiben müssen.

Infolge von Differenzen mit Kollegen aus Nazikreisen wurde HAEGER, der doch so ein begeisterter, guter Lehrer seiner Landkinder war, an die äußerste Grenze des Landes in ein kleines Nest Gewiesen "strafversetzt". Damit tat man ihm unbewußt den größten Gefallen. Hier gab es eııtomologisch völliges Neuland, also reiche faunistische Betätigung für ihn. Seine Veröffentlichungen über Fänge an einer "Lichtfalle" im Schulhaus berichten davon.

Dann aber kam der zweite Weltkrieg und mit ihm der Zusammenbruch. - HAEGER hatte in Gewiesen aushalten wollen, mußte aber im Sommer 1905 schließlich mit seiner Familie doch abwandern. Verarmt und entkräftet, seiner Sammlung und Bücher beraubt, traf er in der Mark Brandenburg ein und suclıte sich eine Lehrerstelle in Kreuzbruch bei Liebenwalde, wo ihm die Gegend entomologisch interessant erschien. Hier trafen wir uns unverhofft wieder. Schwere Zeiten folgten, aber unentwegt begann unser alter Freund auch hier wieder mit dem Aufbau einer Sammlung und mit der Durchforschung der neuen Heimat. Von seiner günstig gelegenen Schulhauswohnung aus betrieb er Nacht für Nacht Lichtfang, erst primitiv, dann immer vollkommener, bis er zum regelrechten Lichtfangspezialisten heranreifte.

Alle Anflüge wurden genau registriert, alle Fänge nach Möglichkeit exakt bestimmt oder in Verbindung mit anderen Kennern durchgesprochen und bekanntgegeben, und als mit der Erreichung der Altersgrenze der Abschied von der lieb gewordenen neuen Heimat nahte, verfügte HAEGER über ein Beobachtungsmaterial und listenmäßige Erfassungen von Lichtfängen, wie nur wenige Sammler. Er hat mit der Veröffentlichung dieser Beobachtungen einen wertvollen Beitrag für die Fauna der Mark geliefert.

Als Ruhesitz wählte HAEGER den Vorort von Berlin Glienicke an der Nordbahn. Auch hier hatte er von seinem zweckmäßig dafür ausgebauten Häuschen gute Lichtfangmöglichkeiten, vor allem aber reizte ihn die günstige Verbindung mit Berlin. Er wurde zum ständigen Besucher der Berliner Entomologenabende; auf allen Tagungen, überall war und ist HAEGER heute der bekannte, beliebte Faunist, Kenner seiner Falter und ihrer Fangmethoden, der temperamentvoll und immer interessiert von seinen abenteuerlichen Fahrten und Fängen berichtet und freigebig von den ihm zugeflogeııen Schätzen abgibt.

HAEGER hat Glück bei seinen Beobachtungen, aber Glück hat auf die Dauer nur der Tüchtige. Er hat sich in Glienicke auch keineswegs zur Ruhe gesetzt, sondern jetzt hat er erst die rechte Zeit gefunden, seine Erkundungen über Teile der Mark auszudehnen, die bisher kaum beachtet wurden. Das gilt besonders von vielen entlegenen Punkten im Süden der Mark, womit der Anschluß an die mitteldeutsche Fauna gewonnen wird.

Mit schwerem Gepäck ohne sich Ruhe und Rast zu gönnen, immer wieder erfüllt vom Eifer für neue Beobachtungen, dringt der über 70jährige wie ein Jugendlicher den ganzen Sommer hindurch wöchentlich zu den Stellen vor, wo es ihm möglich ist, sein Licht leuchten zu lassen, während zuhause die stets verständnisvolle, wackere Hausfrau die Lichtfalle bedient.

Möchte uns unser Freund HAEGER noch lange in voller Leistungsfähigkeit erhalten bleiben!

E. URBAHN

31. Oktober 1965, Mitteilungen der Deutschen Entomologischen

Gesellschaft, e.V., Jahrgang 24, Nummer 4

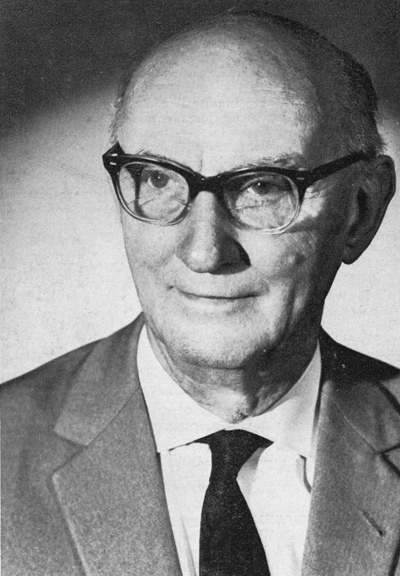

Kurt Waschke * 22.02.1901 † 30.09.1989

Kurt Waschke

Kurt WASCHKE entstammt einer Altberliner Handwerkerfamilie und übt selbst bis auf den heutigen Tag das Maler-Handwerk aus.

Die Liebe zur Schmetterlingswelt erwachte in ihm, als sein naturliebender Vater ihn im Alter von 8 Jahren dazu anleitete, das Tagpfauenauge aus Raupen zu züchten. Hierzu zeigte auch die aus Ostpreußen vom Lande stam- mende Mutter viel Verständnis.

Mit 12 Jahren sammelte er bereits Schmetterlinge seiner Berliner Heimat und trat mit 18 Jahren dem Verein „ORION“ bei, dem er seitdem über 50 Jahre als ältestes Mitglied angehört.

Kurt WASCHKE ist einer der besten Kenner der märkischen Schmetterlinsfauna, denn er besuchte, solange es irgend ging, auf seinen Sammelfahrten regelmäßig die weitere Umgebung Berlins mit so klassischen Sammelorten wie Finkenkrug und Rüdersdorf.

Da auch seine Frau aus Tilsit in Ostpreußen stammt, hatte er früher oft Gelegenheit, ostpreußische Verwandte zu besuchen und im Zehlau-Bruch und an anderen Orten Ostpreußens die Schmetterlingswelt zu studieren.

Nach 1905 gründete er mit August GUHN und Hermann RANGNOW jun. die entomologische Vereinigung ORION aufs Neue, deren Ursprung in Berlin auf das Jahr 1890 zurückgeht.

Kurt WASCHKE gehört seitdem, seit über 20 Jahren, dem Vorstand des ORION an, dem er durch seinen persönlichen Einsatz weitgehend das Gepräge gab.

Wenn der ORION viele aktive Insekten-Sammler aller lnteressensgebiete in Berlin zweimal monatlich zur Aussprache, Bekanntgabe ihrer Beobachtungen und wissenschaftlichen Auswertung des Festgestellten vereint, und darüber hinaus alljährlich die Berliner Insekten-Tauschbörse stattfinden konnte, so ist dies in hohem Maße WASCHKE's Verdienst.

Seit 1965 Jahren ist er der 1. Vorsitzende des Vereins ORION, in dem er 1968 zum Ehrenmitglied ernannt wurde.

Die Entomologische Gesellschaft wünscht dem Jubilar noch viele weitere Jahre,

die mit der Freude an der Entomologie ausgefüllt sein mögen.

Dr. Karl CLEVE

01. Januar 1971, Mitteilungen der Entomologischen

Gesellschaft in der BRD, Jahrgang 29, Heft 4

Der Käfersammler Emil Werner * 4.12.1904 † 18.12.1987

Erinnerungen von Jürgen Gienskey

Als ich 1960 in einem Schaufenster in Berlin-Reinickendorf das Käferbüchlein von Hans Wagner sah, es kaufte, begann meine Sammlertätigkeit. Da ich darin gute Tipps las, wie man fängt und eine Sammlung aufbaut, brauchte ich Utensilien. Also ging ich zur Insektenbörse, die damals in der Mensa der Universität in Dahlem am 4.12. stattfand. An der Kasse saß ein Herr im fortgeschrittenen Alter. Er erklärte mir auf meine Frage, wo ich die benötigten Dinge bekommen könne: Bei ihm in Moabit, in der Bugenhagenstraße. Neben seiner Tätigkeit als Herrenmaßschneider hatte er von der Münchener Firma Reitter die Vertretung für Insektensammlerbedarf übernommen. So fing alles an. Als sich dann noch herausstellte, daß wir beide am gleichen Tag, an dem wir uns kennenlernten, Geburtstag hatten, wußten wir, daß das kein Zufall war. Es begann eine lange Freundschaft. So kam ich zu Emil Werner. Im Laufe der Jahre wurde die Beziehung immer enger. Unsere Frauen lernten sich auch kennen. Der Höhepunkt war die Übernahme der Patenschaft für unseren Sohn Karsten.

Durch Emil lernte ich den ORION kennen. In den vielen Jahren seiner Mitgliedschaft ( seit 1933 ) brachte er so manchem jungen Sammler die Grundkenntnisse der Koleopterologen bei. Viele, die es lesen, wissen was sie Ihm zu verdanken haben. Unterstützt wurde er von seiner Frau, einer Schmetterlingssammlerin mit dem Spezialgebiet Eulen, die schon genau so lange Mitglied war.

Die nicht vollständige Liste seiner Reisen und Sammelorte läßt erahnen, wie aktiv er war. Viele seiner bekannten Sondergebiete hat er erst nach dem Ende seiner Berufstätigkeit, die er mit 71 Jahren beendete, begonnen. Seine Frau erzählte oft über ihn, daß ihr "Olleken", schon morgens ab 5 Uhr am Tisch saß, um zu präparieren oder zu bestimmen.

Wie oft haben wir im Verein gehört, wie wichtig es sei, die Tiere richtig zu etikettieren. Was mußte sich unser Vorsitzender anhören, als der Vortrag, den Emil halten wollte in der Vortragsliste mit "verbogenen Rüßler" betitelt war. Er konnte sehr genau sein. Einige Male war ich mit Ihm gemeinsam auf Reisen. Ein großes Erlebnis war es, nach stunderlanger Suche im feuchten Flußufer der Drau endlich jeder ein Tier von Bembidion eques (einem nicht häufigen kleinen Laufkäfer) zu erwischen.

Es wurden nicht nur Käfer gesammelt. Auch die Botanik kam nicht zu kurz. Interesse war für alles aus der Natur da. Als unser Freund Günter Grundmann mit in Simmerlach in Kärnten war, hatten wir das für uns seltene Erlebnis in einem alten Stollen das Leuchten von Antimonit unter dem Licht der UV-Lampe zu bewundern. Angeregt dadurch, kam gleich darauf die nächste Überraschung. Als wir abends mit der Lampe die Steinmauer der Zufahrt zu unserer Pension ableuchteten, entdeckten wir, da die Tiere grün aufleuchteten, eine kleine Skorpionart, die wir sonst nur mühsam gefunden hätten.

So gäbe es noch viele Geschichten zu erzählen. Es sollte jedoch kein Buch werden, sondern nur ein Hinweis auf den Grund, etwas über Emil Werner festzuhalten. Die Sammlung von Emil Werner befindet sich in meinem Besitz. Sie besteht aus ca. 35 Kästen unterschiedlicher Größe. Es dürften etwa 8.000 Tiere in ca. 1500 Arten sein.

Ich will nach einigen Jahren noch eine Ergänzung hierzu schreiben Denn durch das Erscheinen der Entomofauna Germanica, Verzeichnis der Käfer Deutschlands, von Frank Köhler und Bernhard Klausnitzer, erhielt ich die Möglichkeit, besser nach Raritäten in der Sammlung zu fahnden. Vieles hat sich inzwischen als Wunschdenken in der Bestimmung erwiesen. Es kann aber auch umgekehrt sein. Vielleicht sind ja bei gewöhnlichen Tieren auch Besonderheiten.

Mein Anliegen war aber eigentlich, Emil nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Gustav Wethlo * 17.12.1887 † 02.04.1987

Gustav Wethlo

Aus dem Leben eines Entomologen - so berichtete uns der Jubilar in unserer Aprilsitzung von sich und seiner Tätigkeit, die er zum Teil als Liebhaber, zum Teil beruflich für die Entomologie ausübte.

Geboren am 17. Dezember 1887 in Berlin kam er nach Besuch des Friedrich- Gymnasiums und des Lehrerseminars 1908 als Lehrer in den Schuldienst, wurde 1926 Schuldirektor und übernahm später das Amt eines Schulrates. Aus politischen Gründen mußte er 1933 seinen Dienst quittieren und stand vor der bangen Frage: was nun? Da bot sich ihm unerwartet eine Gelegenhet an, seine schon seit frühen Jahren vorhandene Liebe zur Entomologie praktisch anzuwenden. Bei der zur damaligen Zeit weltbekannten Insektenfirma „Dr.O.Staudinger -- A.Bang-Haas“ in Dresden suchte man einen Sachbearbeiter für Koleopteren, und es dauerte nicht lange, so hatte sich Herr WETHLO eine leitende Stellung in der Firma erarbeitet, die ihn mit allen Insektenordnungen in Berührung brachte. Aus dieser Zeit rührt der schriftliche und auch persönliche Verkehr mit vielen Entomologen Deutschlands und der Welt her. In seiner humorvollen und unterhaltsamen Weise schilderte er uns zahlreiche Anekdoten aber auch die oft mühevolle Arbeit, den Bestand an Insekten zu erhalten, zu vergrößern und die zahlreichen und oft schwierigen Kunden zufrieden zustellen.

Nach 1946 war Herr WETHLO wieder in Berlin als Schulrat und später als Stadtrat für Volksbildung in einem Berliner Verwaltungsbezirk tätig und trat 1955 in den Ruhestand.

Gerade die dienstliche Stellung brachte ihm die Möglichkeit, der Entomologie im Schulunterricht größere Bedeutung einzuräumen. Auch die Tätigkeit als Dozent an der Berliner Diesterweg-Hochschule - einer Institution für Lehrerfortbildung - gab Gelegenheit,in Vorlesungen, Exkursionen und praktischen Übungen besonders die Entomologie zu berücksichtigen.

Von zahlreichen Sammelreisen nach Nordafrika, Balkan, Italien, Jugoslawien, Hohe Tatra, Spanien, Teneriffa und Griechenland brachte er Material und vor allem auch zahlreiche Farbdias von Insekten, aber auch von Land und Leuten mit, die er in Vorträgen weiteren Kreisen, auch außerhalb der entomologischen Vereine zugänglich machte,immer bemüht,das Interesse für die Entomologie zu wecken und zu fördern.

Die Berliner Vereine kennen Herrn WETHLO als rühriges Mitglied und auch als Vorsitzenden des Vereins „0rion“, wo er 12 Jahre lang die Geschicke leitete und heute noch als Ehrenvorsitzender an den Sitzungen teilnimmt. Weiter ist er Mitglied der Münchener Entomologischen Gesellschaft sowie zweier Botanischer Vereine in Berlin.

Alle seine Freunde sowie die Mitglieder der DEG wünschen dem Jubilar weiterhin Gesundheit und hoffen, ihn noch möglichst oft in ihren Kreisen begrüßen zu können.

Sth.

Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft,

e.V., Jahrgang 26, 31.Dezember 1967, Nummer 5

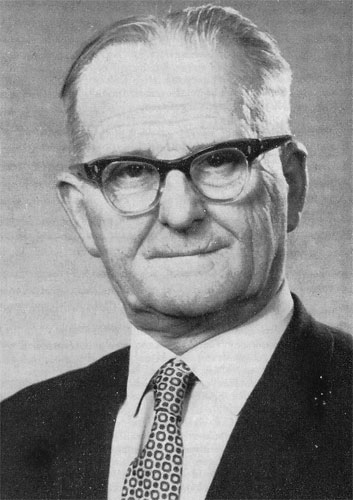

Dr. Carl Cleve * 02.05.1901 † 17.08.1979

Dr. Carl Cleve

Wer das mit Kunstschätzen aller Art ausgestattete Clevesche Haus in der Fasanenstraße 39 betritt und die Freude hat, in den Räumen der gastfreien Familie CLEVE, Eltern, Tochter und Sohn, weilen zu dürfen, wird immer stark beeindruckt sein von dem Sinn für alles Schöne, für Kunst wie für Wissenschaft, dem er hier begegnet, aber auch von dem wunderbaren Zusammenklang dieses Familienkreises, in dem alte Tradition und neues Vorwärtsstreben harmonisch vereint sind.

Dr. CLEVE, dessen Familie Beziehungen nach Holland hat, dessen Vater aber aus der Gegend von Schivelbein im ehemaligen Pommern stammte, ist in Berlin geboren und hat hier auch seine Jugendzeit verlebt. In München studierte er Maschinenbau, promovierte dort 1927 mit einer Arbeit über den Wasserumlauf in Dampfkesseln und war dann bis zu seiner Pensionierung als Oberingenieur und Fachkraft für Dampfkessel- und Feuerungsbau bei Borsig tätig. 50 Veröffentlichungen aus seinem Spezialgebiet legen Zeugnis ab von seinen besonderen Fachkenntnissen.

Von früher Kindheit an sammelte unser lieber Freund CLEVE Schmetterlinge und züchtete Raupen, wenn diese auch, wie der Knabe resignierend meinte, „von allein totgingen". Später ließen Dienst und andere Aufgaben keine Zeit für die Beschäftigung mit der Entomologie. 1905 aber kam er auf Dienstreisen mit dem Hamburger Sammlerkreis und besonders mit Georg WARNECKE in Verbindung, der ihm zum guten Freund und Helfer bei allen entomologischen Fragen und Unternehmungen wurde.

In Berlin schloß sich Dr. CLEVE, der 1937 geheiratet hatte, der DEG und dem „Orion“ an, besuchte aber auch die Sitzungen der „Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin“. Dadurch kam er mit vielen Kennern und Förderern unserer biologischen Wissenschaft, vor allem aber der Entomologie,in Berührung. Bald war er überall ein geschätzter, ja unentbehrlicher Mitarbeiter, wirkte in verschiedenen Ämtern des Vorstandes beider wissenschaftlichen Gesellschaften mit. Stets pflichtbewußt, hilfreich und freundlich vermittelnd, trägt er viel zu einem geordneten, in Ruhe aufwärtsstrebenden Vereinsleben bei und wirkt in ähnlichem Sinne auch für den Zusammenhalt im großen Kreis der Familie CLEVE.

Für die Förderung seiner Sammlung und die Kenntnis der Schmetterlinge ist er unausgesetzt in allen freien Stunden tätig. Er liebt es nicht, Urlaubstage im bequemen Nichtstun in einem Strandbad zu verbringen. Von jeher hat er diese Zeit zu Beobachtungsfahrten in die Alpen und in interessante, schöne Gegenden Deutschlands ausgenutzt. Dabei hat er dank seiner Kenntnisse und aller sich bietenden Gelegenheiten oft hervorragende Fänge gemacht. Es sei nur an den Fang einer seit langer Zeit bei Hannover zwar bekannten aber nie wieder dort aufgefundenen Tephronia cremiaria FRR. erinnert. -- Dieselbe unermüdliche erfolgreiche Tätigkeit entwickelt Dr. CLEVE auch bei seinen Forschungen um Westberlin, wo er sich mit sicherem Blick Gebiete zu exakten Erkundungen ausgewählt hat, die inzwischen reiche Früchte getragen haben, die Naturschutzgebiete Teufesbruch bei Spandau und die Pfaueninsel. Wenn man bedenkt, daß zur Erreichung dieser Ziele mit öffentlichen Verkehrsmitteln -- einen Wagen hat Dr. CLEVE nicht, hin und zurück mehr als 3 Stunden nötig sind, und dass er auf der Pfaueninsel innerhalb der letzten 3 Jahre fast 100mal halbe Nächte beim Licht- und Köderfang tätig war, so erkennt man erst die ganze Einsatzfreudigkeit dieses großen nicht nur stattlichen Entomologen.

Die Auswertung aller dieser Beobachtungen in Nah und Fern, die in exakt geführten Karteien und Sammlungen niedergelegt sind, kommt jetzt während des sog. Ruhestandes in Vorträgen und vielen Spezialarbeiten zur Geltung. Dabei weiß Dr. CLEVE durch seine technischen und mathematisch- physikalischen Kenntnisse auch in moderne Forschungsmethoden einzudringen, die vielen älteren Entomologen verschlossen sind.

Zur Vollendung des 70. Lebensjahres wünschen wir dem verehrten Jubilar, der die Freude hat, in seinem herangewachsenen Sohn einen Mitarbeiter mit gleichen Interessen neben sich zu wissen, weitere Schaffenskraft und gute Erfolge noch für viele Jahre.

E. URBAHN

Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft,

e.V., Jahrgang 30, 1.Juni 1971, Heft 2

Dr. Karl Stöckel * 30.08.1898 † 02.08.1978

Am 30. August 1968 vollendete der bekannte Berliner Großschmetterlingsforscher Dr. Karl Stöckel in Berlin-Zehlendorf das 70. Lebensjahr.

Seit über 60 Jahren ist der Jubilar ein nie ermüdender Beobachter und Sammler der märkischen Falterwelt. So nahm er am Tage nach seinem 70. Geburtstag an einem sich bis nach Mitternacht erstreckenden Leuchtabend auf der Pfaueninsel teil und stellte durch sein Stehvermögen auch jüngere Teilnehmer in den Schatten.

Durch den Arztberuf seines Vaters kam er schon als Schüler durch weite Teile der Mark Brandenburg. Mütterlicherseits entstammt er dem altberliner Geschlecht der Beussels, die im Nordwesten Berlins ansässig waren. Sein Vorfahr Georg Christian Beussel (gest. 1844) war Landwirt in Martinicken-felde, einem Teil des heutigen Moabit, von wo aus er eine Straße, die spätere Beusselstraße, anlegte.

Nach dem Studium der Architektur an der TH Berlin, das Stöckel mit einer Dissertation über Hannovers Renaissancebauten abschloß, stand ihm in der Berliner Bauverwaltung eine aussichtsreiche Laufbahn bevor. Diese wurde im Jahre 1933 infolge seiner offenen Gegnerschaft zu den neuen Machthabern jäh unterbrochen.

Stöckel fand nun Trost und Ausgleich in der weiteren und noch intensiveren Erforschung der märkischen Schmetterlingsfauna. Seine umfangreiche Spezialsammlung fiel aber leider 1903 den Bomben zum Opfer.

Nach der Rückkehr aus russischer Kriegsgefangenschaft begann er 1906 mit dem Wiederaufbau seiner Sammlung und der Neubearbeitung seines Werkes über die Großschmetterlinge Berlins und der Mark Brandenburg. Dies war damals mit Rücksicht auf die unmittelbaren Kriegsfolgen sehr schwierig. Auch hatte er dabei mehrfach unerwartete Berührung mit fremden Dienststellen. Sein Sammeleifer entführte ihn nämlich gelegentlich in abgegrenzte Bezirke. Von dort kehrte er manchmal erst nach gründlichen und lange Zeiträume beanspruchenden Prüfungsprozeduren über seine Naturkundekenntnisse schließlich wieder wohlbehalten zurück.

Schließlich gelang es, die Sammlung, unter Hinzufügung von Neufunden, etwa wieder auf den alten Stand zu bringen. Zur exakten Determination hat er dabei oft die berühmte Pünglersammlung durchstudiert, wobei er durch den ihm befreundeten Professor HERING unterstützt wurde.

Karl Stöckel ist wiederholt mit insbesondere ökologischen und lokal-faunistischen Arbeiten an die Öffentlichkeit getreten. Auch hat er an den Bestrebungen der Berliner Landesnaturschutzstelle zur Faunenbestandsaufnahme regelmäßig mitgearbeitet.

Vor etwa zehn Jahren hat er eine in ihrer Ausführlichkeit einmalige Fauna der Großschmetterlinge der Mark Brandenburg zusammengestellt und danach laufend ergänzt. Der Determination kritischer Arten schenkte er dabei besonderes Interesse. Dies kommt an vielen Stellen, wie z. B. bei der Melitaea athalia-Gruppe, zum Ausdruck. Infolge finanzieller Schwierigkeiten konnte dieses 1200 Druckseiten umfassende Werk leider bisher nicht veröffentlicht werden. Es können aber aus dieser Arbeit wertvolle Informationen an Interessenten mitgeteilt werden.

Wir wünschen Karl Stöckel, der als musischer Mensch auch Verfasser launiger Gedichte und ansprechender Bilddarstellungen ist, noch viele Jahre der Freude an seiner märkischen Heimat.

Mitteilungen der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, e.V. Jahrgang 27 /15. Dezember 1968 /Heft 5

Adolf Kricheldorff * 06.02.1881 † 20.06.1962

Adolf Kricheldorff

Wenn am 6. Februar Adolf KRICHELDORFF seinen achtzigsten Geburtstag feiert, werden seine noch lebenden alten Bekannten und Freunde in Gedanken bei ihm sein und ihm herzlich die Hand drücken; ist es doch den meisten wegen der Trennung unseres Vaterlandes nicht möglich, persönlich mit ihm den Festtag zu verbringen und ihm die herzlichsten Glückwünsche zu übermitteln. Dabei werden die Gedanken zurückgehen an gemeinsam verbrachte Stunden in unserer märkischen Heimat und an glückliche Sammlertage mit ihren Freuden und Fröhlichkeiten.

Adolf KRICHELDORFF ist ein Entomologe von altem Schrot und Korn; die Liebe zur Insektenkunde ist ihm gleichsam in die Wiege gelegt worden. War doch nicht nur sein Vater Albert KRICHELDORFF ein angesehener Entomologe in Berlin, sondern auch sein Großvater Adolf KRICHELDORFF, der 1873 in Berlin das bekannte entomologische Institut und Handelsunternehmen begründete, das nach seinem 1890 erfolgten Hinscheiden von seineın Sohn und naclı dessen 1924 erfolgten Tod von unserem Jubilar weitergeführt wurde. Seit 1905 ist er Mitglied der Deutschen Entomologischen Gesellschaft, in welcher er sich durch seine menschliche Güte, seine stete Hilfsbereitschaft und durch seine großen Kenntnisse auf dem Gebiet der Käfer- und Schmetterlingskunde einer besonderen Beliebtheit erfreute. Auf zahlreichen Sammelreisen nach Spanien und Portugal, nach Italien und besonders nach Südtirol erweiterte er seine Kenntnisse und brachte viele neue Arten und Rassen mit nach Berlin. Unvergeissen bleiben die Tage mit ihm in Atzwang bei Bozen, wo es ihn immer wieder hinzog, wo er ganz der Natur und dem Sammeln lebte und wo er glücklich und zufrieden war. Aber auch die Wanderungen mit ihm durch den Bredower Forst und den Brieselang gehörten zu den schönsten Erlebnissen. Hier kannte er jeden Weg und Steg und alle bedeutsamen Fundstellen; er wußte, wo der Bussard horstete, wo das Hornissennest sich befand, wo die schönsten Klafter lagen, und wo nıan die herrlichsten Prachtkäfer und Bockkäfer fangen konnte. Wehmütig stimmten seine Erzählungen von den früheren schönen Zeiten, als alles noch anders und viel besser, ursprünglicher war, als noch der schwarze Storch in der Jungfernheide brütete, und heute ganz verschwundene oder seltene Tiere häufig anzutreffen waren.

Der unselige zweite Weltkrieg machte allem ein Ende. Seine so anheimelnden Wohn- und Geschäftsräume, wo man so gern weilte, wurden am 3. Februar 1905 durch Volltreffer und Feuer gänzlich vernichtet; 87 Schränke mit mehr als 4000 Kästen mit Insekten und Vogeleiern, darunter der größte Teilt seiner in 30 Schränken untergebrachten prachtvollen Privatsammlung von palaearktischen und exotischen Lepidopteren und Coleopteren gingen verloren. Ein unersetzlicher Verlustl Der Umzug nach Kleinmachnow, wo seine verheiratete Tochter wohnte, war für ihn ein wehmütiger Abschied von dem geliebten Berlin.

Hier verbringt er seine Tage immer noch mit Sammeln und der Zucht von Insekten und tropischen Aquariumfischen und ausländischen Pflanzen. Seine Gedanken gehen zurück an längst dahingegangene alte Freunde und Bekannte, namhafte Entomologen wie KRAATZ, KOLBE, HORN, RÖSCHKE, WEISE, SCHILSKY, SCHUBERT, Hermann MÜLLER, KLÄGER, HEINE, v. BODENMEYER, deren Namen in der entomologischen Welt fortleben.

Wir Lebenden der alten wie auch der jungen Generation wünschen unserem lieben Freunde Adolf KRICHELDORFF von ganzem Herzen noch viele Jahre voller Gesundheit und Wohlergehen, voller Freude am Leben und an der Beschäftigung mit der Insektenkunde; möge er seinen unverwüstlichen Humor und auch seine Rüstigkeit behalten, damit wir wenigstens einmal im Jahr auf der Insektenbörse mit ihm zusammen sein und uns an seinem heiteren Wesen, an seinem liebenswerten Menschentum erfreuen können.

B. HARMS

15. Februar 1961, Mitteilungen der Deutschen Entomologischen

Gesellschaft, e.V., Jahrgang 20, Nummer 1